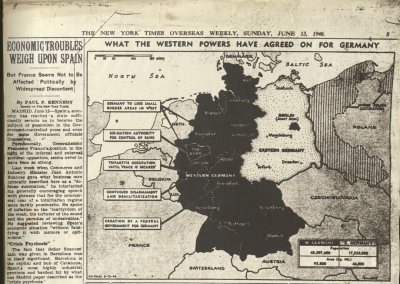

Grenzverschiebung?

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden politische Stimmen aus den Niederlanden laut, die eine Verschiebung der deutschen Grenze Richtung Osten forderten – teilweise bis zur Weser. Dies hätte das territoriale Ende der Grafschaft Bentheim bedeutet. Damit sollte im Krieg begangenes Unrecht, auch materiell, wiedergutgemacht werden. Der Uelsener Maler Wilhelm Frantzen stellte auf seinem Bild „Grenzbedrohung“ die Niederlande daher sehr düster dar.

Ein starkes Argument der Befürworter war die Vernachlässigung der Moorgebiete, übrigens auch in der Niedergrafschaft Bentheim. Während in den Niederlanden seit Jahrhunderten kultiviert worden war, lagen Moor und Heide diesseits der Grenze als Ödland ungenutzt – in einer Zeit des Hungers und der Not. Unter Landrat Dr. Rudolf Beckmann gründete sich der Bentheimer Grenzlandausschuß am 12.2.1947. Alle Regierungspräsidenten und die Landräte der 16 betroffenen Kreise im deutsch-niederländischen Grenzgebiet versammelten sich in Bentheim und organisierten fortan den Protest – aber auch die Verständigung mit dem Nachbarland. Die Verhandlungen endeten mit dem deutsch-niederländischen Ausgleichsvertrag vom 8.4.1960, der die Rückgabe der 1949 unter niederländische Verwaltung gestellten Grundstücke an die Bundesrepublik Deutschland und den Verlauf der gemeinsamen Grenze regelte. Damit war ein erster Schritt zum jahrhundertealten, freundschaftlichen Verhältnis von Deutschen und Niederländern getan. Die Aufgabe der Ödlandkultivierung war durch die Grenzbedrohung deutlich hervorgetreten. Die niederländischen Gebietsforderungen waren somit ein Geburtshelfer des Emslandplans.