75 Jahre Emslandplan

Unser gemeinsames Jubiläumsjahr

Über das Jubiläum

Anlass

Der Emslandplan, der die Region so maßgeblich geprägt hat, feiert seinen 75. Geburtstag. 1950 hatte der Deutsche Bundestag den Antrag zu „Erschließung der Ödländereien des Emslandes“ einstimmig angenommen. Kaum ein Jahr später wurde die Emsland GmbH gegründet, die fortan die Maßnahmen umsetzen sollte.

Das 75-jährige Jubiläum gibt Anlass, den Emslandplan neu aufzugreifen, neu zu betrachten und kritisch zu evaluieren. Gemeinsam wollen wir uns ein Jahr lang im Emsland, in der Grafschaft Bentheim und darüber hinaus mit dem Emslandplan auseinandersetzen.

Das Motto des Jubiläumsjahres „75 Jahre Emslandplan: Gestern – Heute – Morgen“ bedingt, dass wir nicht allein historisch zurückschauen. Vielmehr wollen wir eine Diskussion starten, inwiefern der Emslandplan für die heutige Zeit noch relevant ist und welche Konsequenzen aus den Maßnahmen zu ziehen sind.

Partizipativ und dynamisch

Der Emslandplan geht alle etwas an. Unter dieser Annahme ist das Jubiläumsjahr partizipativ gestaltet. Unser Konzept sieht vor, dass im Laufe des Jubiläumsjahres immer mehr Veranstaltungen hinzukommen. Wir laden Sie daher herzlich ein, mitzumachen und sich einzubringen. Anhand von Ausstellungen, Vorträgen, Mit-mach-Formaten soll der Emslandplan (wieder) mehr in die Öffentlichkeit gerückt werden. Daher lädt die Emsländische Landschaft e. V. Sie ein.

Einen Leitfaden um selbst aktiv zu werden, hat die Emsländische Landschaft 2024 im Zuge der Vorbereitungen zum Emslandplan-Jubiläum entwickelt. Dieses finden sie neben den aktuellen Veranstaltungen und Formaten auf unserer Homepage www.emslandplan75.de.

Erlebbare Forschung

Werden Sie Teil der Forschung zum Emslandplan! Wir möchten mit Ihnen zusammen die Geschichte des Ems- landplanes aufarbeiten. Das heißt konkret: Wir laden Sie ein, selbst Ihre Emslandplan-Geschichte zu erzählen. Dafür bieten wir partizipative Formate an. Wenn Sie in einer Geschichtsgruppe oder einem Heimatverein sind, können Sie bei uns einen kostenlosen Workshop buchen. Hier erarbeiten wir an einem Tag mit Ihnen zusammen die Geschichte des Emslandplans vor Ort. Werden Sie Teil der neuen Ge- schichte des Emslandplans. Denn der Emslandplan war mehr als Moorkultivierung mit dem Ottomeyer-Pflug. Die Maßnahmen des Emslandplans hatten Auswirkungen auf nahezu alle Bereiche des Lebens im Emsland und in der Grafschaft Bentheim.

Unser Ziel

Das Jubiläumsjahr soll neue Erkenntnisse zum Emsland- plan hervorbringen und den Emslandplan wieder mehr ins Bewusstsein rücken. Wir wollen den Emslandplan aus verschiedenen Gesichtspunkten betrachten und kritisch beleuchten. Was hat das Förderprogramm mit den Menschen vor Ort gemacht? Wie wurde die Landschaft verändert? Wo gibt es bis heute Zeugnisse des Emslandplans? Das Jubiläum ist eine Spurensuche für jeden – öffentlich und privat. Seien Sie dabei!

Sie wollen sich am Jubiläum beteiligen? Nutzen Sie unseren Werkzeugkasten für Ihren Einstieg in die Recherche!

Blick zurück

Beginn des Emslandplans

Am 5. Mai 1950 brachten die beiden Abgeordneten Heinrich Eckstein und Ben Povel den Antrag über die „Erschließung der Ödländereien des Emslandes“ in den Deutschen Bundestag ein. Die Abgeordneten nahmen diesen einstimmig an, womit der „Emslandplan“ geboren war. Das nun folgende Raumordnungsprogramm führte zu einer weitreichen- den Neugestaltung der Region an Ems und Vechte.

Organisiert wurde der Emslandplan durch die am 7. März 1951 gegründete Emsland GmbH. Sie war von der Bundesrepublik, dem Land Niedersachsen sowie allen am Emslandplan beteiligten Landkreisen ins Leben gerufen worden. Der von ihr definierte „Wirtschaftsraum Emsland“ erstreckte sich über das Gebiet der damaligen Landkreise Aschendorf-Hümmling, Meppen und Lingen (seit 1977 Landkreis Emsland), Grafschaft Bentheim sowie wirkte zu Teilen in den Landkreisen Bersenbrück, Cloppenburg, Vechta und Leer und sogar im Ammerland bis fast nach Oldenburg. Der Emslandplan war pragmatisch gedacht und sollte nicht starr an politischen oder Verwaltungsgrenzen enden.

Warum gab es den „Emslandplan“?

Die Region stand schon seit Jahrhunderten vor großen Herausforderungen. Das Emsland hatte weitreichende Moorflächen, eine wenig ertragreiche Landwirtschaft und war wirtschaftlich abgeschlagen. Erste Schritte zur umfassenden Moorkultivierung gab es bereits im 19. und 20. Jahrhundert. Jedoch sollte erst der Emslandplan eine flächendeckende Kultivierung ermöglichen. Der Beschluss war vor dem realpolitischen Hintergrund gefasst worden, dass nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs das König- reich der Niederlande Annexionspläne ausgearbeitet hatte und Teile Deutschlands inkorporieren wollte. Darüber hinaus war nach 1945 die Ernährungslage in Deutschland nicht gesichert und die 1942 bei Dalum entdeckten Ölvorkommen sollten gefördert werden. Zudem stellten die Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen und Heimatvertriebenen aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten eine große Herausforderung dar.

Symbole des Emslandplans: Vom Ottomeyer-Pflug zum Transrapid …

Am Anfang standen die Moorkultivierung mit dem Ottomeyer-Pflug sowie die Schaffung von neuen Höfen. Zahlreiche historische Fotografien zeigen den Einsatz der schweren Dampfpflüge. Im Original ist der Mammutpflug heute im Emsland Moormuseum in Geeste zu besichtigen. Mit der Endphase des Emslandplans wird oftmals der Transrapid verbunden. Die Testanlage in Lathen wurde ab 1980 gebaut. Ihr Ende fand die Versuchsstrecke 2006 nach dem schweren Unfall mit 23 Toten. Auch die Gründung des Landkreises Emsland 1977 ist Folge des Emslandplans gewesen. Das Augenmerk lag darauf, aus kleinen Einheiten effizientere, größere zu schaffen.

… und noch viel mehr!

Zu den Maßnahmen des Emslandplans gehörten nicht nur die Kultivierung der Moore, sondern auch der Bau von Stromleitungen, die Einrichtung von Frisch- und Abwasserleitungen, der Ausbau von Straßen, die Entwässerung und der Bau von Vorflutern, die Schaffung neuer Siedlerstellen und neuer landwirtschaftlicher Flächen. Flurbereinigungen, Aufforstungen sowie der Ausbau von Gewerbe und Industrie zählen zu den Maßnahmen des 2,1 Milliarden DM umfassenden Projekts. Die Gründung des Emsländischen Heimatvereins im Jahr 1952, der ab 1967 als Emsländischer Heimatbund bis heute die Heimatarbeit im Emsland maßgeblich gestaltet, war Teil des Emslandplanes. Aus dem Heimatbund ging 1979 die Emsländische Landschaft e. V. für die Landkreise Emsland und Grafschaft Bentheim hervor.

Die Maßnahmen des Emslandplans sind nicht immer auf Zustimmung gestoßen. Der Umgang mit der Natur und insbesondere die Abtorfung der Moore lösten Kritik bei Natur- und Umweltschützern aus. Bereits in den 1950er- und 1960er-Jahren gab es mahnende Stimmen. Die Umgestaltung der Dörfer und der mitunter rabiate Umgang mit historischem Baubestand führten schon damals zu Nachfragen. Doch bestand trotz aller Kritik stets der Konsens, dass der Emslandplan gebraucht werde, um die Region auf Vordermann zu bringen. Wer sich also heute auf die Spuren des Emslandplans begibt, kann an nahezu jeder Ecke Auswirkungen finden. Dabei sind längst noch nicht alle Ge- schichten über den Emslandplan erzählt worden.

Die drei Phasen des Emslandplans

1. Phase

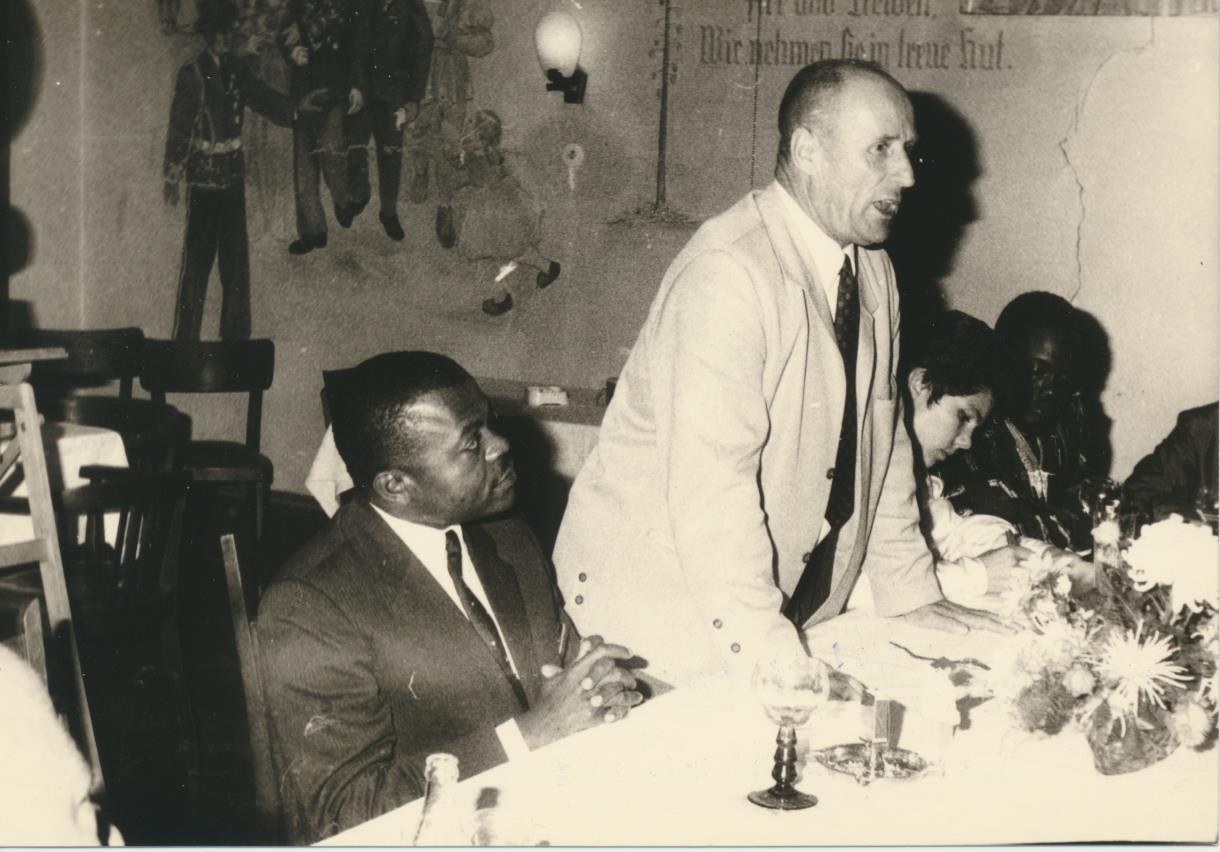

Die erste Phase dauerte von 1950 bis 1963 unter Geschäftsführer Johann Dietrich Lauenstein (1893–1973). Hier wurde besonders die Landwirtschaft gefördert, neue Höfe und damit Arbeitsplätze geschaffen sowie Ödländereien in Ackerland gewandelt. Das weitere Augenmerk lag auf der Allgemeinversorgung sowie der langsam beginnenden Industrie- und Gewerbeerschließung.

2. Phase

Die zweite Phase unter Geschäftsführer Georg Sperl (1910–1971) betraf die Modernisierung der Landwirtschaft und die stärkere Ansiedlung von Industrie und Gewerbe

3. Phase

In der dritten Phase unter Geschäftsführer Gerhard Hugenberg (1928–2020) erfolgte der weitere Ausbau von Industrie und Gewerbe sowie eine Offenheit für neue Technologien.

Bilanz des Emslandplans

Das „neue Emsland“

Der Emslandplan schuf ein „neues Emsland“. Die Macher und Gestalter des Programms waren sich bewusst, dass auch eine gezielte Öffentlichkeitsarbeit notwendig war, um die Erfolge zu vermitteln. Regelmäßig legte die Emsland GmbH Erfolgszahlen vor, rechtfertige somit den Einsatz der Finanzmittel in der Region gegenüber der Bundesrepublik und dem Land Niedersachsen.

Das Ende des Emslandplans: „Das Emsland ist kein Armenhaus mehr“

1989 endete der Emslandplan offiziell. Bis 1991 wurde die Emsland GmbH aufgelöst. Bereits 1973 hatte sich die Bundesrepublik Deutschland als Gesellschafterin aus der Emsland GmbH herausgelöst. Letzter Geschäftsführer der Emsland GmbH Gerhard Hugenberg fasste 1991 bei der Auflösung die Bilanz: „Das Emsland ist kein Armenhaus mehr“. Allerdings war dies nicht das Ende der Emslanderschließung. Der Emslandplan hat eine Mentalität geschaffen, die die Region bis heute prägt. So sind der Betrieb der Testanlage des Transrapids, der „Lückenschluss A 31“ oder die Umnutzung des NINO-Geländes in Nordhorn Beispiele dafür. Die Folgen des Emslandplans sind für die Region gewaltig. Die Landkreise haben die Chance des Wirtschaftsprogramms genutzt. Die beiden Landkreise Emsland und Grafschaft Bentheim werden heute zu den „Boom-Regionen“ Deutschlands gezählt.

… heute und morgen?

Auch wenn das Förderprogramm „Emslandplan“ abgeschlossen ist, geht die Erschließungsarbeit nach wie vor weiter. Die Verbesserung der Lebensumstände sowie die Bewältigung der anstehenden Herausforderungen beim Wassermanagement, die Begegnung der Folgen des Klimawandels oder der Umgang mit der demografischen Entwicklung sind weiterhin Aufgabe und Auftrag für die Landkreise und die dort lebenden Menschen. Der Emslandplan hat eine Grundlage geschaffen, auf der nun neue Entscheidungen zu treffen sind. Dazu lädt das Jubiläums-Jahr ein. Machen Sie mit, diskutieren Sie mit uns!